【now.com財經】筆者在上一篇文章提到,在現時地產市場低迷,發展商投地意欲減少情況下,可考慮重啟勾地制度。這個建議並不是只有筆者提出,地產界長江(01113)的趙國雄提出過,最近經民聯副主席林健鋒亦建議政府重推勾地。 他的提議是因應最近政府終止元朗及洪水橋兩幅用地招標而作出。

但在一周前,發展局署理局長林智文回應立法會議員提問時,重申政府現時無意重推勾地制度,亦沒有打算賣地和勾地雙軌並行以確保政府掌握推售土地的主導權和節奏,防止打亂政府推地的策略及步伐。從上述政府否決勾地的原因來看,政府認為是完全掌握土地的需求及節奏,但政府是怎樣清楚掌握市場需求,可能只靠手頭上的資料,未必是最貼近市埸的資訊。 如果以土地作為一種商品,供應商必須非常清楚最新市場需求,才可以提供合理供應,避免過少或過剩的情況。 土地除了是商品亦是民生必需品,所以適當調節市場是非常重要。

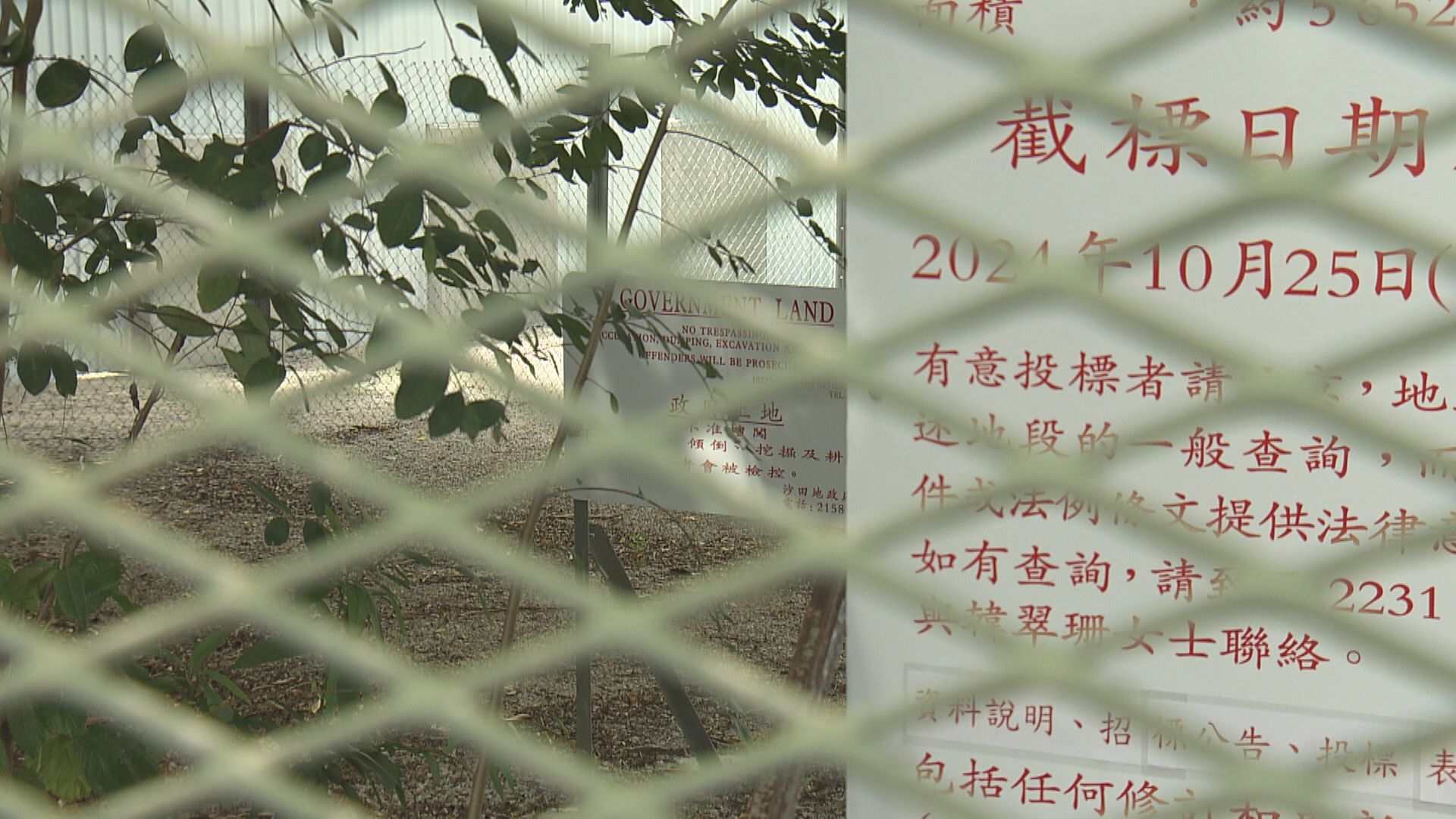

政府在2023年度在五幅土地招標中有兩幅流標,在2024年度在五幅土地招標中有一幅流標,標誌着政府未能掌握市場訊息。 流標除了政府未能出售土地無地價收入外,還給市場一個不好的訊息,打擊市民置業的信心,所以政府要盡量避免流標情況出現。 但現時政府的賣地安排是單方面推土地招標,在截標後才知道市場反應不佳,所以流標。 情況可能是全無標書,或只得一個標書,這正好顯示政府未能完全掌握市場的價格或需求,但勾地制定可完全避免流標這個情況。 因勾地申請者必須提出一個政府可接受的地價及保證購買,政府才會推出招標或拍賣。

政府就在同一公告表示,發展商如對個別用地有興趣,可以透過不同渠道向發展局反映,供局方參考。 這個說法有幾個問題,本地發展商會有渠道向發展局溝通,但若是海外投資者可能未必找到適當渠道。 另外是發展商可能心儀某幅土地,但他不知道政府有冇興趣出售。 就算政府有興趣,但若要搞規劃申請,內部批核,再做賣地章程(地契),這個過程通常最少要一年時間。

但有勾地表就簡單得多,發展商看中一幅勾地表上土地,政府接受出價,快則幾個月就可以推出招標。 因為所有規劃程序及賣地標書已一早做好,同時政府在勾地制度下,完全掌握出售與否及地價的決定權,看不到怎可以打亂政府推地的策略及步伐。 而發展商亦清楚知道勾地表上的土地是可出售,只要出價政府接受就可推出招標,不用花時間與政府商討某幅土地出售的可能性及出售土地的細節。另一個好處是勾地過程是保密,招標時申請者身份不會公開。